オフィスレイアウトの適切な寸法設計は、快適で効率的な職場環境づくりの鍵となります。本記事では、企業の経営者や施設担当者向けに、理想的なオフィスレイアウトの寸法について解説します。従業員の生産性と満足度を高める最適なオフィス空間の実現にお役立てください。

オフィスレイアウトの基準寸法

一般的な通路幅について説明いたします。

通路幅

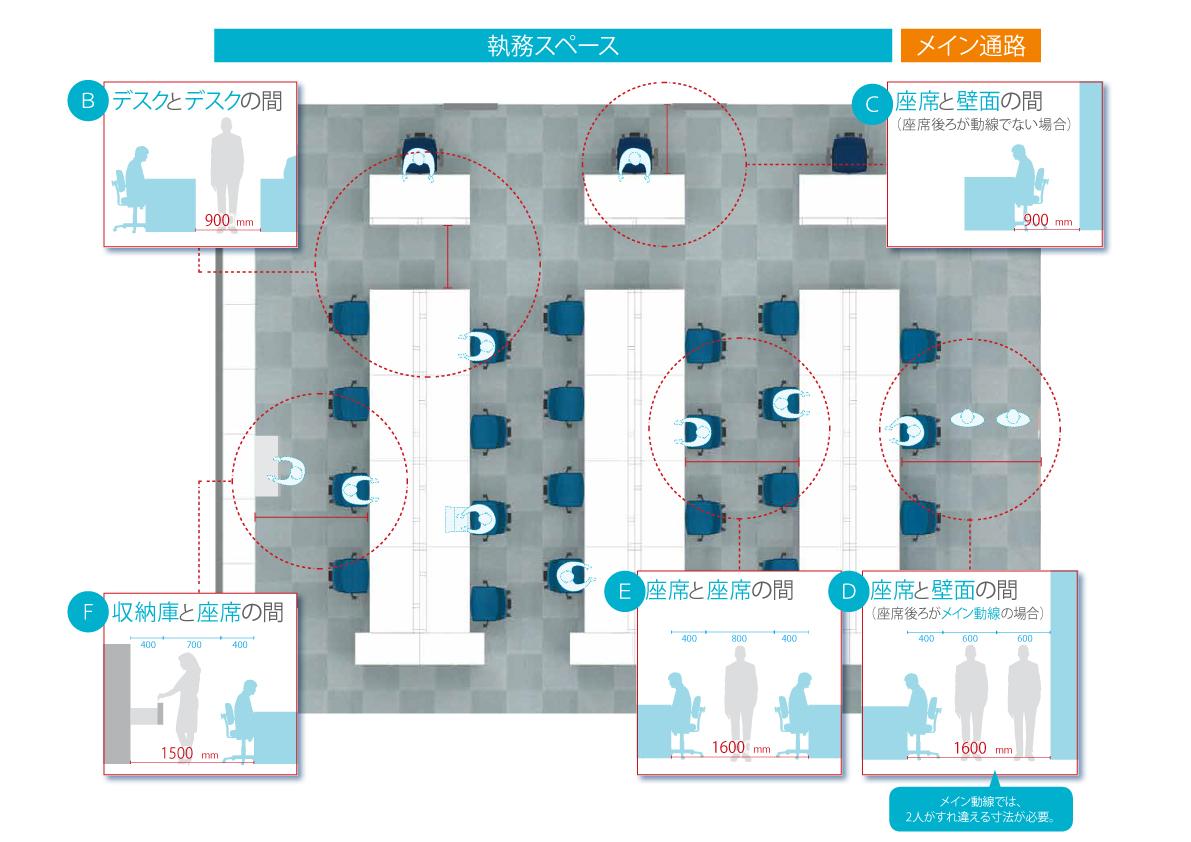

快適なオフィス環境を作るには、適切な通路幅の確保が重要です。家具同士や家具と壁の間に十分なスペースを設けることで、スムーズな移動が可能になります。狭すぎる通路は日常の業務に支障をきたし、働きやすさを損なう原因となります。そこで、一般的なオフィスで推奨される通路幅をご紹介します。この基準を参考に、効率的で快適なオフィスレイアウトを実現しましょう。

基本的な通路幅

快適な通行を確保するためには、一人当たり少なくとも60cmの通路幅が必要です。しかし、人々がすれ違うことを考慮すると、120cm以上の幅が望ましいでしょう。

| 項目 | 説明 | 推奨幅 |

|---|---|---|

| A | メインとなる通路 | 1600mm |

| B | デスクとデスクの間 | 900mm |

| C | 座席と壁の間(座席後ろが動線ではない場合) | 900mm |

| D | 座席と壁の間(座席後ろがメイン動線の場合) | 1600mm |

| E | 座席と座席の間 | 1600mm |

| F | 収納庫と座席の間 | 1500mm |

狭いオフィスの改善アイデアは以下記事で詳しくご紹介しています。

1人あたりのデスク面積

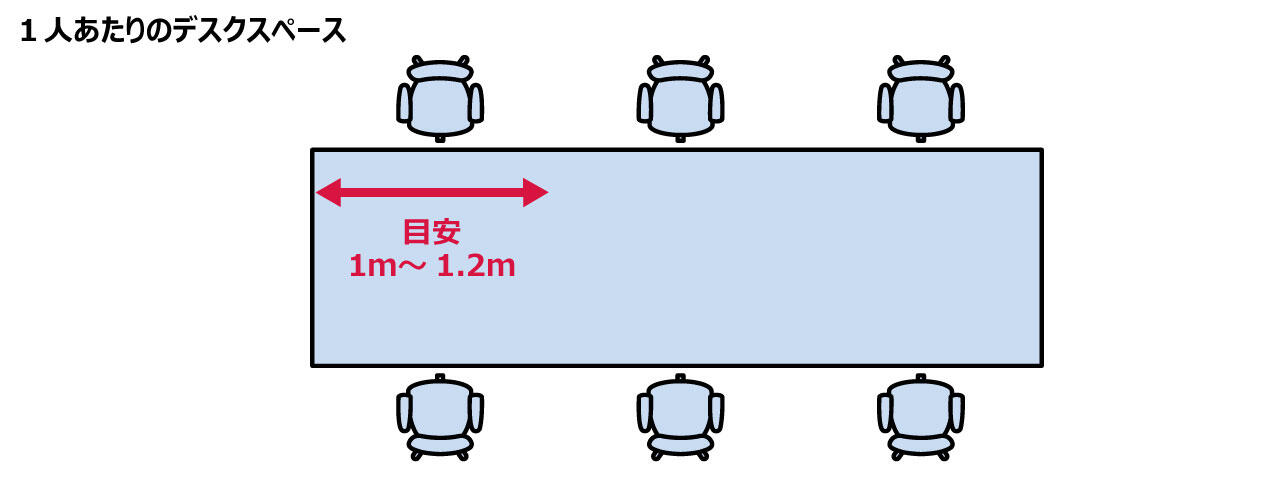

一般的にデスク上の1人あたりのスペースは、幅1000~1200mm程度と言われています。1400mm以上になると、両側に収納スペースが付くほどの大きさになります。

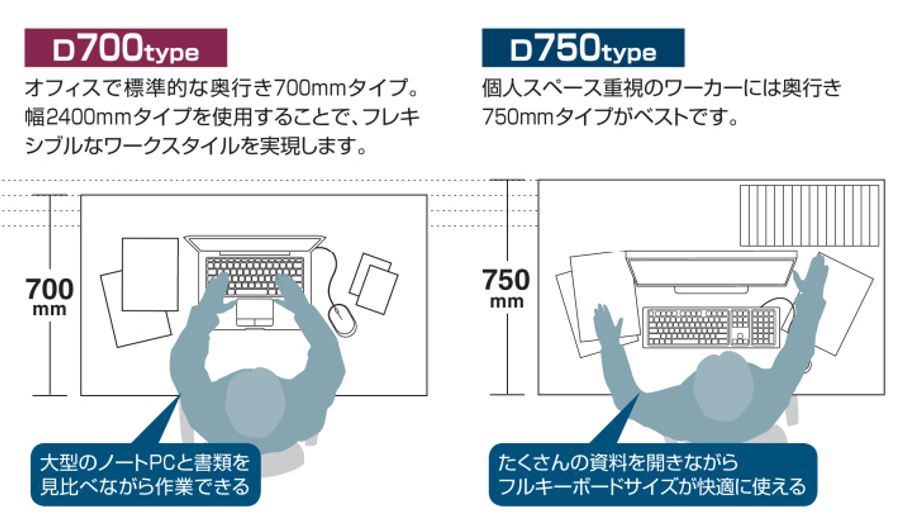

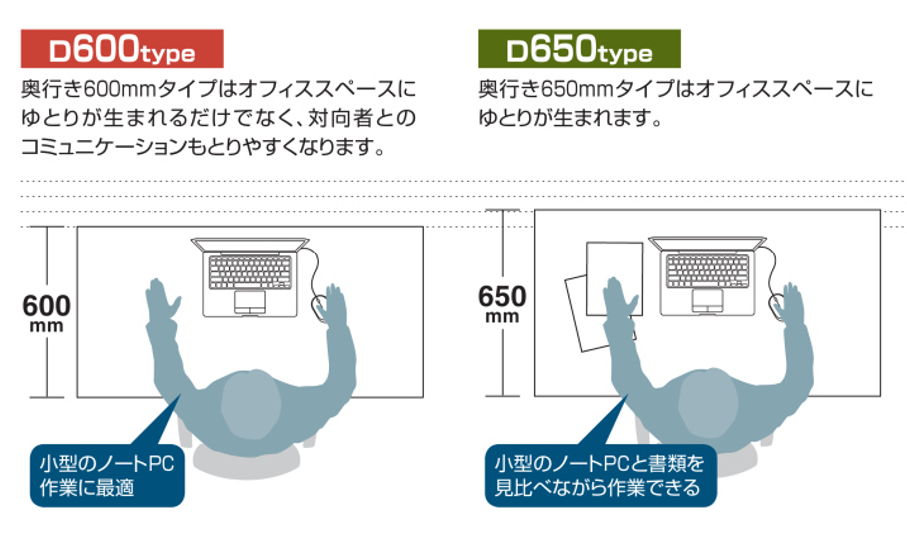

デスクの奥行は700mmが標準サイズです。奥行が700mmあれば、パソコンを設置してもゆとりがあるため、パソコン作業と並行して書類の仕事を行うことも可能です。750mmは、机上に書類や書籍を立てて保管する余裕がありますが、コンパクトさにやや欠けるサイズでもあります。書類を使う事のない業務であれば、700mm以下の奥行でも問題ないでしょう。

適切な寸法を考慮する2つのメリット

寸法を考慮してオフィスづくりを行う事で、主に2つのメリットが期待されます。

業務の効率化につながる

適切な寸法のレイアウトは快適な労働環境づくりのための大切なポイントです。業務内容や職種、部署編成などに合わせて寸法を決める事で、一人ひとりがより快適に働き、業務の効率化につなげることが可能です。社員がパフォーマンスを最大限に発揮できる寸法を意識しましょう。

社内のコミュニケーションが円滑になる

寸法を変更する事で、社員のコミュニケーションが円滑になる事もあります。社員同士に極端な距離があると、相談や気軽な雑談をしづらくなります。また、部署間のレイアウトを見直す事によって、会社全体のコミュニケーションが活発になるでしょう。社内の関係が良好になることで、誰もが意見を出しやすくなり、新しいアイデアの生まれやすい雰囲気をつくる事もできます。

オフィスレイアウトのパターン4選

オフィスレイアウトの代表的なパターンである、対向型(島型)・背面型・ブース型・クロス型レイアウトの4つとそれぞれの特徴やメリット・デメリットについて解説します。

対向型(島型)レイアウト

対向型(島型)レイアウトは、部署ごとにデスクを向かい合う形で集めるレイアウトです。このレイアウトは多くの職場で採用されており、部署ごとのコミュニケーションや、仕事の進捗の管理などに適しています。ただし、他部署との連携がしづらくなる点や、対面の席からの視線を感じやすい点がデメリットとも言えます。

背面式レイアウト

集中と交流を両立した環境が作りたい場合におすすめの、背中合わせでチームを形成するレイアウトです。振り返ると向かい合わせになるため、社員同士が気軽にコミュニケーションを取る事のできるメリットがあります。

ブース型レイアウト

ブース型レイアウトは、デスクに仕切りを作り、個々の空間で仕事に取り組むためのレイアウトです。パネルで視界を遮るため、周囲の情報を遮断して集中できる環境を構築できます。機密性の高い業務にも適しているレイアウトです。ただし、社員同士の顔を合わせづらいため、仕事の進捗管理やコミュニケーションが難しくなる一面を持っています。

クロス型レイアウト

クロス型レイアウとは、テーブルを縦横に交差して配置するレイアウトの事です。デスク配置を縦横クロスさせ、ジグザグの通路にする事で、動線が固定化することを防ぎ、人に接する機会を自然と増やすことができます。コミュニケーション活性化を図りたい場合におすすめです。

【納入事例】株式会社公文教育研究会東京神奈川本部様

レイアウト寸法を考える際の注意点

レイアウトの寸法を考える際には、いくつかの注意すべきポイントがあります。

消防法などの法令を守る

レイアウト寸法は、消防法や建築基準法、労働安全衛生法などの法令を守らなければなりません。例えば、消防法では消火器やスプリンクラーなどの消火設備の設置、避難通路の確保が必要です。他にも、自動火災報知設備や電気火災警報器などの警報設備の設置も法令で定められています。これらは特に間仕切りを設置する時などに大きく関わってきます。専門的な知識が必要となるので、専門業者に相談する事がおすすめです。

転倒防止対策を行う

背の高い家具や、パーティションを設置する際は、地震が起きた際に転倒しないよう、壁や床に固定する必要があります。特に、パーティションは、種類によって連結可能な長さや、レイアウトの制限が異なります。安心して働く事のできる空間をつくるため、転倒防止対策についても業者に相談すると良いでしょう。

オフィスレイアウトの変更時はオフィス家具の入れ替えも検討する

オフィスレイアウトの変更は、家具を入れ替えるタイミングでもあります。例えば、古くなっているデスクやイスなどを変える事で、社員のモチベーション向上が期待されます。また、働き方の変化に合わせて家具を見直す事も大切です。フリーアドレスやテレワークの導入に伴い、これらに合わせた家具を揃える事で、より快適な働く空間を整える事ができます。

まとめ

オフィスレイアウトは、働き方に合わせて最適な寸法を決める事が重要です。コクヨマーケティングは、年間25,000件以上の豊富な実績や丁寧なヒアリングに基づき、お客様にぴったりの空間提案をしています。レイアウトの見直しだけでなく、見直し後の維持・運用に至るまでサポートします。コクヨ社員が実際に働くオフィスを体験できる「オフィス見学会」も実施しています。ぜひ、お気軽にお問合せください。

オフィス移転・改装レイアウトの課題を解決します